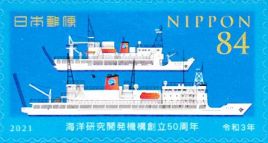

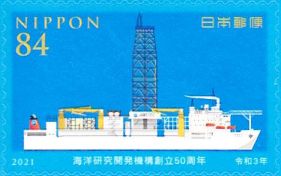

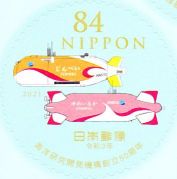

海洋研究開発機構創設50周年 2021.10.1発行

海洋調査船なつしまと

深海潜水調査船支援母船よこすか地球深部探査船ちきゅう 自立型深海探査機

じんべいとゆめいるか有人潜水調査船

しんかい2000有人潜水調査船

しんかい6500

久しぶりの科学切手です。(途中、天体シリーズなどの宇宙物はありましたが、あまり詳しくないし書く事も殆どないのでパス)詳しい解説はご本家・海洋研究開発機構(JAMSTEC)のホームページに譲るとしてリンクしておきました。他にも切手だけでなく、シート地にもJAMSTEC愛が溢れている好感の持てる一品です。

なお、すでに「よこすか」と「しんかい6500」は一つの風景印に、「しんかい6500」と「うらしま」は一枚の切手にもなってます。理研も海洋研究開発機構も50周年で切手になりましたが、うち(産業技術総合研究所)も題材に取り上げてもらえないかなぁと羨ましく思う私です。

「音楽でありがとうを伝える切手」 2023.2.15発行世界では暗号(ブロックチェーン等)切手とかNFCタグ付き切手などいろいろな物が出ていますが、日本ではこれが初のIT系切手*と言っていいでしょう。

切手上部を剥がしてみると下からQRコード。スマホでこのコードを読み取ると、音楽サブスク大手の「Spotify」で日本郵政が選曲したプレイリストを聴くことが出来るという仕組み。

大事な人への手紙にこんな切手を使ってみるのはいかが? ただし84円切手3枚組ですが売価は500円なのはご了承ください。

注:コードのある上部と額面が記載されている下部は切り離せるようになっているので厳密には上部は切手ではない。(下部だけ切り離して切手として使える 一昔前のPスタンプと同じスタイル)

|

| 1000円部分のみピックアップ 全体像はこんな感じ |

「日本銀行券3券種の全面刷新」 2024.6.19発行

2024.7.3にお札が刷新されました。それに伴い発行されたのがコレ。1000円札は熊本の偉人・北里柴三郎、切手になったのはこれで二回目。

細菌学の大家コッホの下で大きな業績を上げた北里は留学期間が終了した時、アメリカやイギリスからも破格の待遇でのオファーがあったが「国の感染症対策・公衆衛生に役立ちたい」との思いからこれを全て断っている。

しかし、帰国時北里が日本で用いられる事は無く無位無官*。その時「これを用いないのは国の損失」と考えた福沢諭吉が出資して伝染病研究所がスタートする事になる。諭吉様、ほんとマジ感謝っすと言わずにはいられない。しかし、北里の受難はこれでは終わらなかった。。。

*:北里は偉い人間に対しても臆することなく直言するような御仁だったため、しばしば国(実質東大医学部)とも対立し、結果災いを呼び込む事になっている。例えば次のようなエピソードもある。

北里はドイツ留学時、同門(東大医学部)の緒方正規の「脚気細菌説」(←事実これは間違い)を論文にて痛烈にその誤りを指弾。これに緒方というよりも東大全体が激怒。総長(加藤弘之)からして「旧師を土足で踏みつける文は師弟の道を解せざもの」と痛罵。同じく同門であった森林太郎(鴎外)もまたご多分に漏れず「識を重んずる余り情を忘れた」と激しく攻撃している。(はぁ?またあなたですか。。。)

科学者も人間、情や恩は大切なのは言うまでもないが、科学的に正しいかどうかを判断する段階でそれを介入させるのは外道以外の何物でもない。ま、これは私見ですがw

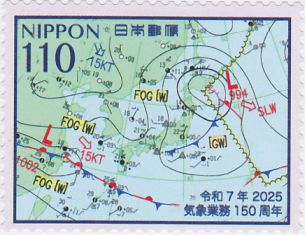

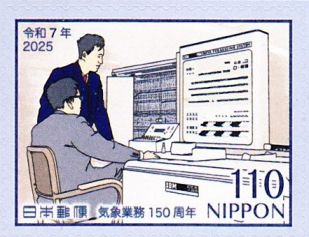

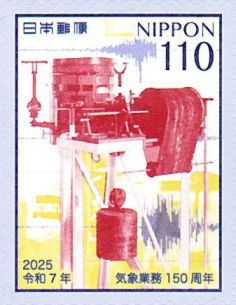

「気象業務150周年」 2025.5.28発行全部で10種ですが、特に注目の3つについて紹介! 残りは公式発表をご参照下さい。

1. 「初代スーパーコンピュータ」 このデザインにはイメージイラストでは無く元画像(記事左下 記事も面白い!)があります。コンピュータも「IBM 704 DATA PROCESSING SYSTEM」と特定できます。これLSIどころか半導体でも無い当然の真空管使ってます。これが当時(納入1959年)の飛躍的進化をとげた最新鋭機でした。

椅子ひじ掛けの右側にあるのは IBM711。コンピュータではなく読み取り装置であるパンチカードリーダーです。 量子コンピュータを除く全てのコンピュータはプログラムもデータも詰まるところ0か1(OnかOff これが最小単位1bit)で出来ている。パンチカードはそれを穴があるか無いかで記述している代物です。現代の家庭用アプリ(プログラム)でも数百だと数百MB(Byte 1Byte=8bit)とかザラですよね。当時のプログラムなので極力軽くはしてあるでしょうが、仮にも気象予測というとんでもない演算です。プログラムは基本1ヶ所でも間違ってたら動かないか誤作動を起こします。仮に1MBだったとしても8×1000000個の穴があるかないかチェックというバグ取り地獄です。心が渇く暇も無くなる事態と相成ります。。。読み込みはデータだけかも知れませんがそれでもゲロ吐きそうです。パソコン郵趣研究会のK様をはじめ皆様、情報ありがとうございました!